Evaluation der Gamesförderung empfiehlt Tax Credits und Wissenstransfer

Die 140-seitige Evaluation der Gamesförderung durch pwc macht klar: Ohne die Förderung wäre die Branche ärmer dran. Die Wirtschaftsprüfer geben aber auch klare Handlungsempfehlungen: Einfachere Anträge und mehr Wissenstransfer für kleine und mittlere Unternehmen, Tax Credits für große müssen her, damit ein echtes "Level Playing Field" in Sicht kommt.

Seit wenigen Minuten ist der 140-seitige Bericht über die Evaluation der Gamesförderung des Bundes durch den Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (pwc) veröffentlicht. In einer Pressekonferenz haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) als Auftraggeber sowie pwc die wichtigsten Punkte daraus vorgestellt. Der Bericht dient als Auftakt für Gespräche mit der Branche, von denen die ersten Stakeholder-Talks bereits morgen beim und um den Deutschen Entwicklerpreis stattfinden sollen.

Der Bericht besteht aus einer Bewertung der vergangenen Fördermethoden sowohl in den de-minimis-Förderungen von 2019 bis 2021 als auch in der Gamesförderung seit 2021, einem internationalen Vergleich des Fördermodells sowie Handlungsempfehlungen für das BMWK bei der Überarbeitung der Förderung. Die Evaluation durch pwc basiert auf Daten des game, einer 2020 von der Hamburg Media School durchgeführten Studie, Workshops auf der gamescom 2023, Interviews mit dem BMWK, dem DLR-Projektträger, dem game-Verband sowie einer Auswahl geförderter und nicht-geförderter Unternehmen. Dazu kam eine repräsentative Online-Befragung der Branche, auf die laut pwc eine erstaunlich hohe Anzahl der Branchenvertreter:innen reagiert hätten.

Laut pwc soll die Gamesförderung vier Punkte für die deutsche Gamesbranche erreichen: Sie soll zur Erhöhung der Anzahl der Beschätigten in der Branche beitragen, zur Erhöhung der Anzahl der Spielveröffentlichungen, zur Stärkung der Positionierung der deutschen Branche auf dem internationalen Markt und zur Erhöhung der Anzahl der Unternehmen in Deutschland.

In der Rückschau schneidet die Gamesförderung dabei grundsätzlich gut ab. 70 Prozent der de-minimis-Förderempfänger konnten neue Arbeitsplätze schaffen, 75 Prozent haben das geförderte Projekt veröffentlicht.

Auch die Computerspielförderung des Bundes hat grundsätzlich positive Effekte erreicht. Durchschnittlich 6 Vollzeitstellen haben geförderte Unternehmen je gefördertem Vorhaben in Deutschland seit 2021 geschaffen, wobei die Verteilung je nach Unternehmensgröße massiv schwankt: Bei Kleinstunternehmen sind es zwei Stellen im Durchschnitt, bei Kleinunternehmen fünf, bei mittleren acht und bei großen Unternehmen ganze 137 Stellen. Der Durchschnitt ist also wenig repräsentativ. Dennoch haben nichtgeförderte Unternehmen im selben Zeitraum nur je vier Stellen geschaffen, was auf einen positiven Effekt der Förderung hinweist. Insgesamt 1.458 Vollzeitarbeitsplätze sollen seit 2021 durch die Computerspieleförderung entstanden sein. 67% Prozent der geförderten Spiele sind außerdem laut Bericht, dessen Stichtag Ende Juni 2023 liegt, bisher veröffentlicht worden. 80 Prozent der befragten Unternehmen bewerten den Beitrag der Förderung positiv, 35 Prozent sagen, sie hätten durch die Förderung eine neue Zielgruppe für ihr Projekt erschlossen.

Zusätzlich haben pwc die Spillover-Effekte aus der Gamesförderung erfasst, die zwar in der bisherigen Förderung durch das BMWK keine Voraussetzung sind, für mögliche Überarbeitungen der Richtlinien aber in Betracht kommen. Laut Befragung haben 84 Prozent der Unternehmen mit anderen Unternehmen kooperiert, davon entfallen 20 Prozent auf andere Entwicklerfirmen, 26 Prozent auf Publisher und 40 Prozent auf diverse Dienstleister. 70 Prozent der Firmen geben an, Innovationen entwickelt zu haben, etwa neue Tools oder Engine-Erweiterungen, die aber nur zu neun Prozent von anderen Unternehmen oder gar anderen Branchen aufgegriffen wurden. Pwc sieht die Spillover-Effekte damit als zumeist nicht gegeben an.

Die Studie stellt ferner das deutsche Fördersystem mit sechs Ländern in einen qualitativen Vergleich: Finnland, Frankreich, Kanada, Polen, Schweden und UK werden dabei betrachtet, basierend auf Daten der jeweiligen Verbände und Interviews mit Marktexpert:innen.

Dabei identifiziert pwc vier mögliche Systeme: Steuerförderung beziehungsweise sogenannte Tax Credits, nicht-monetäre Förderung, subventionierte Kredite und projektbezogene nichtrückzahlbare Zuschüsse, von denen die Bundesförderung aktuell nur letztere abdeckt - anders als alle anderen untersuchten Länder, die jeweils mindestens zwei Formen kombinieren.

In den Fokus der Präsentation stellte pwc die beiden Systeme Steuerförderung und nicht-monetäre Förderung. Tax Credits existieren in Kanada, Frankreich und UK, wobei Frankreich das größte Wachstum bei der Unternehmensanzahl unter allen untersuchten Ländern vorweist, Kanada den größten Anteil der Arbeiter:innen in der Gamesbranche gemessen an der gesamten Bevölkerung und UK die meisten Gamesunternehmen pro eine Million Einwohner besitzt. In alle drei Ländern gilt die Steuerförderung als meistnachgefragte Förderung der Branche.

Eine nicht-monetäre Förderung etwa in Form von Trainings, Wissenstransfer und Hubs findet sich in Schweden, Polen und Finnland. Hier stellt pwc Schweden heraus, das keine spezifische Gamesförderung hat, von dessen branchenunabhängiger Technologieförderung Gamesunternehmen aber besonders profitieren: Das Land hat die höchste Gamesförderung pro Kopf, trotz Fehlen eines spezifischen Gamesförderprogrammes.

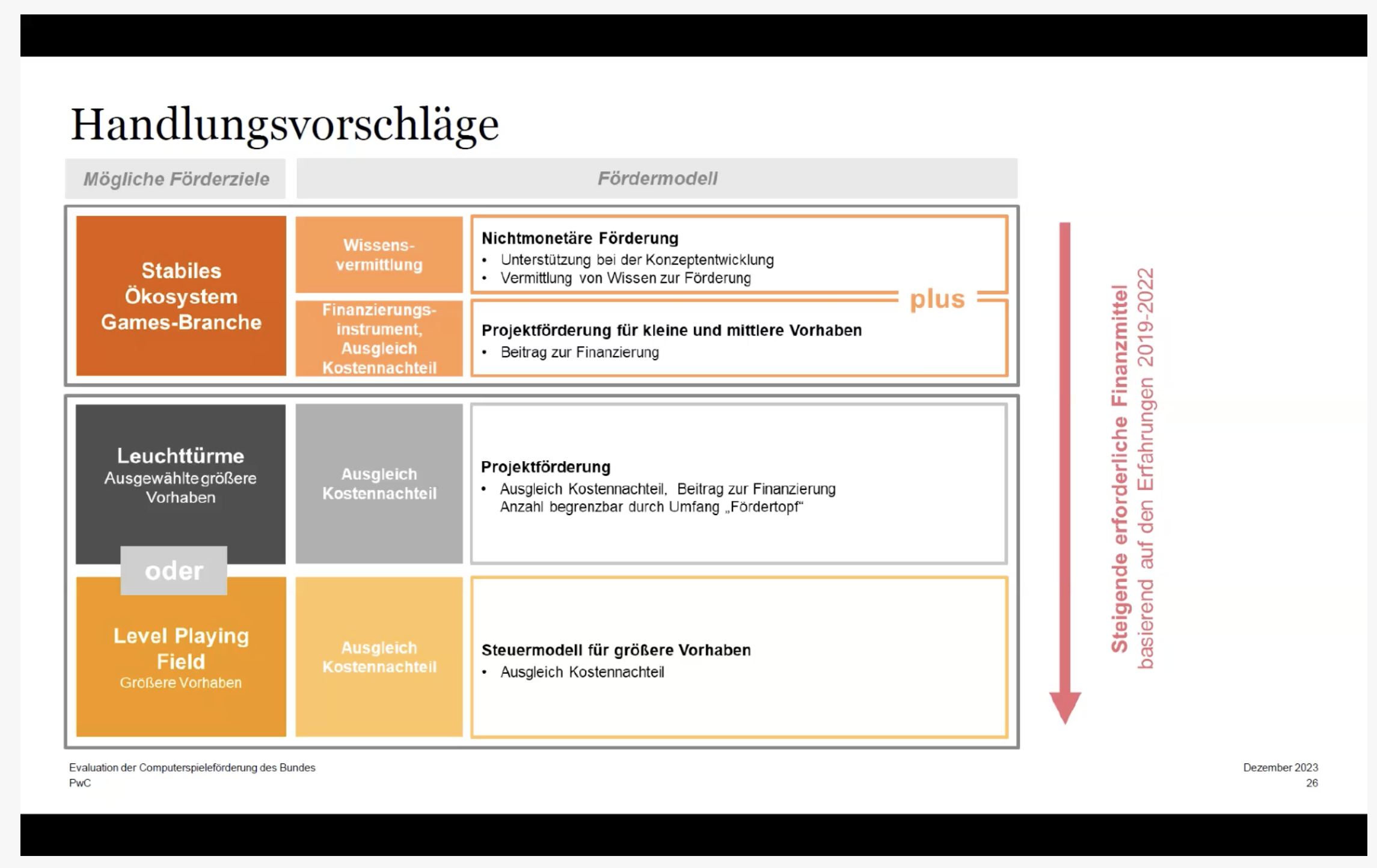

Bei den Handlungsempfehlungen orientiert sich pwc neben den Daten an den Wünschen der Branche. Diese werden als Planbarkeit, Transparenz, weniger Bürokratie durch einfachere Antragsstellung und zeitgemäße, einfache Online-Portale sowie unterschiedliche Fördertöpfe für unterschiedliche Vorhabengrößen widergegeben.

Die Empfehlung von pwc erfolgt in einem gestaffelten Modell, das je nach Ambitionen der Bundesförderung auch teurer wird. Für eine stabile Gamesbranche aus kleinen und mittleren Unternehmen müsse mindestens der aktuelle Stand an Projektförderung mit einer nicht-monetären Wissensvermittlung ergänzt werden, die zum einen Wissen zur Förderantragsstellung vermittelt, zum anderen Spillover-Effekte möglich macht.

Für die Förderung großer Unternehmen schlägt pwc zwei Möglichkeiten vor. Werden große Unternehmen weiter mit projektbezogenen, nichtrückzahlbaren Zuschüssen bedacht, hält das die Kosten für den Bund niedriger, es wird aber voraussichtlich nur zu einigen wenigen Leuchtturmprojekten in Deutschland führen, da große Unternehmen einen finanziellen Ausgleich benötigen, um am teuren Standort Deutschland zu produzieren, der Topf aber nicht unbegrenzt Geld hergibt.

Soll ein Level Playing Field geschaffen werden, also Deutschland genauso attraktiv wie andere internationale Gamesproduktionsländer werden, so muss für größere Firmen laut pwc ein Tax-Credit-Modell eingeführt werden, das den Standortnachteil ausgleicht. Pwc schlägt hierzu ein Modell ähnlich der Wissenschaftsförderung vor, die bereits existiert.

Der game-Verband äußerte sich bereits positiv zu den Ergebnissen der Evaluation, drängt aber auch auf die empfohlene Einführung zusätzlicher Fördermodelle. „Die Evaluation des Wirtschaftsministeriums zeigt: Die Games-Förderung auf Bundesebene hat eine starke Dynamik am Standort Deutschland ausgelöst – mehr Spiele-Entwicklungen, mehr Beschäftigte und zusätzliche Umsätze. Damit werden nahezu alle Erwartungen an die Förderung erfüllt und teils sogar übertroffen. Das belegt eindrucksvoll, welches Potenzial Deutschland auf dem internationalen Games-Markt hat, wenn es wettbewerbsfähige Produktionsbedingungen bietet“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche. „Dieser erfolgreiche Weg muss jetzt konsequent weitergegangen werden. Dafür braucht es ausreichend Mittel, deren Höhe sich am tatsächlichen Bedarf orientiert, sowie die in der Evaluation empfohlene Einführung einer steuerlichen Förderung. Folgt man den Empfehlungen aus der Evaluation konsequent, ergibt sich die dringend benötigte konsistente Games-Politik mit verlässlichen wie international vergleichbaren Förderbedingungen.“

Das BMWK hat angekündigt, die Evaluation als Anstoß eines Dialogs zu sehen. Bereits morgen zum Deutschen Entwicklerpreis sollen die ersten Gespräche mit Stakeholdern aus der Gamesbranche beginnen. Laut BMWK soll die Überarbeitung der Förderrichtlinien zwei Punkte im Blick behalten: Wo kann das bisherige Modell verbessert werden und welche zusätzlichen Modelle braucht es in der Zukunft. Auch Tax Credits sollen dabei ins Auge gefasst werden, versicherte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.