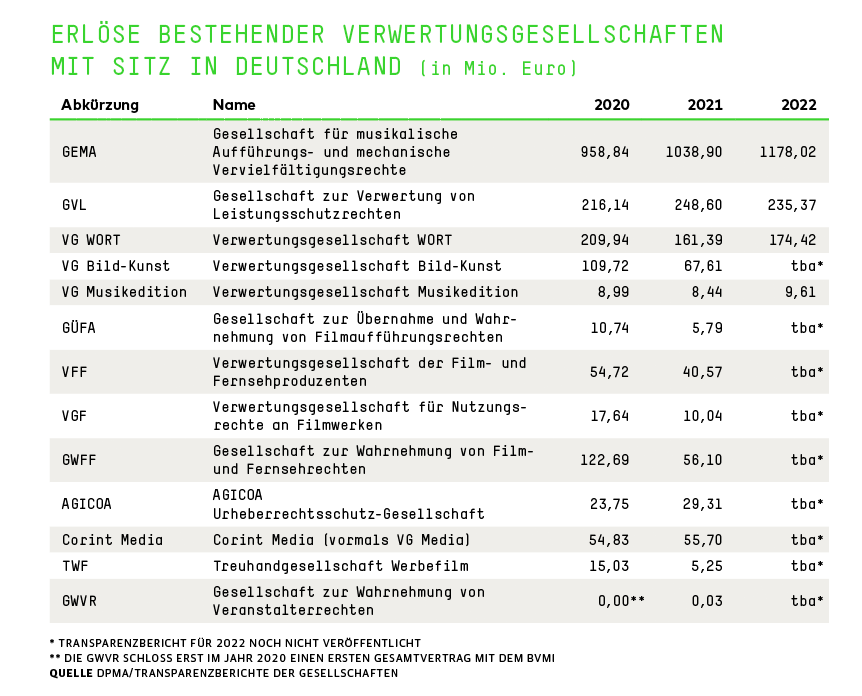

Verwertungsgesellschaft-Chef Hentsch: Branche erhebt Anspruch auf ihr Kuchenstück

Mit Gründung der Verwertungsgesellschaft für die Hersteller von Games (VHG) steigt die Gamesbranche über den game in das eigentlich ungeliebte System der Privatkopievergütung ein, auch weil eine baldige Reform unrealistisch ist. Warum dies so ist und warum die VHG keine GEMA wird, erklärt VHG-Geschäftsführer Christian-Henner Hentsch im Interview, das in der aktuellen Printausgabe von GamesMarkt erschienen ist.

GamesMarkt: In anderen Medienbranchen gibt es schon seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten Verwertungsgesellschaften. Warum hat die Gamesbranche erst jetzt mit der VHG eine eigene Verwertungs-gesellschaft gegründet?

Christian Henner-Hentsch: Viele Gamesunternehmen sehen das System der Privatkopievergütung grundsätzlich kritisch. Daran hat sich in den vergangenen Jahren auch nur wenig geändert. Daher gab es immer auch die Hoffnung, dass dieses System reformiert wird. Diese Hoffnungen sind allerdings nach aktuellem Stand wenig realistisch, dafür ist das aktu-elle System doch gesetzlich zu tief in Deutschland und Europa verankert. Eine grundsätzliche Modernisierung ist derzeit nicht in Sicht. Daher folgt die Gründung der VHG — Verwertungsgesellschaft für die Hersteller von Games recht pragmatischen Überlegungen: Die Gamesunternehmen wollen die Mittel, die ihnen nach dem System der Privatkopievergütung zustehen, jetzt auch wirklich selbst erhalten und nicht mehr in andere Medienbranchen abfließen lassen.

Keine Lizenzvergabe wie bei der GEMA

Warum hat der game eine neue Verwertungsgesellschaft gegründet und sich nicht einer bestehenden angeschlossen?

Die Privatkopievergütung kann per Gesetz nur durch eine Verwertungsgesellschaft beansprucht werden, nicht durch einzelne Rechteinhaber. Um an das Geld zu kommen, mussten sich die Gamesunternehmen also entscheiden, ob sie dafür einer bestehenden Verwertungsgesellschaft beitreten oder eine eigene gründen. In der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, dass der game eine eigene Verwertungsgesellschaft gründen soll. Dies hat den Vorteil, dass die Interessen der gesamten Branche berücksichtigt werden können. Deswegen wurde auch der Auftrag der VHG deutlich limitiert. Insbesondere wird die VHG nicht wie die GEMA Lizenzen vergeben, sie beschränkt sich ausschließlich auf die gesetz-lichen Vergütungsansprüche wie die Privatkopie. Entsprechend werden auch keine Lizenzen mit Twitch oder YouTube verhandelt, wie es nach dem neuen Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz zwar möglich wäre, aber wegen der Guidelines für Creator, die auch auf unserer Website zu finden sind, eben nicht erforderlich ist. Auch gegenüber gewerblichen Creatorn, für die die Privatkopie nicht greift, soll es keine Veränderungen geben. So soll sichergestellt werden, dass mit einem eng definierten Ansatz lediglich die gesetzlichen Vergütungsansprüche geltend gemacht werden und die Gamesbranche eine schlanke und moderne Verwertungsgesellschaft gründet, die sich deutlich von den bestehenden Verwertungsgesellschaften abhebt. Damit nutzen wir als Branche das System aber tragen nicht zusätzlich zu seiner Erweiterung bei, in der Hoffnung, dass eine Reform doch eines Tages möglich sein wird.

Was verspricht sich die Branche durch die VHG?

Die Gamesbranche ist schon seit vielen Jahren Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft. Im Vergleich zu den meisten anderen Bereichen sind wir allerdings noch recht jung. Dementsprechend sehen wir die Gründung der VHG neben den Mehreinnahmen für die einzelnen Gamesunternehmen auch als einen weiteren Schritt zur Stärkung des Games-Ökosystems in Deutschland. Zudem hat die Gamesbranche bei den politischen Diskussionen um das Urheberrecht und die so genannte kollektive Rechte-wahrnehmung nun eine gleichberechtigte — durchaus kritische — Stimme im Kreis der Ver-wertungsgesellschaften.

"Wenn die Gamesunternehmen die ihnen gesetzlich zustehenden Ansprüche nun geltend machen, bekommen die anderen Verwertungsgesellschaften also weniger." Christian-Henner Hentsch

Woher kommt das Geld und wer bezahlt dafür?

Das Urheberrechtsgesetz sieht vor, dass alle Rechteinhaber vergütet werden müssen, wenn ihre Inhalte genutzt werden. Diese Vergütung wird jedoch nicht von den Verbraucherinnen und Verbrauchern direkt gezahlt, sondern von den Herstellern von Geräten oder Speichermedien beim Verkauf von PCs, Festplatten, Tablets, Smartphones oder USB-Sticks an die Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ) entrichtet. Die ZPÜ verhandelt mit dem Bitkom als dem Verband der Gerätehersteller eine pauschale Abgabe pro Gerät — das sind ungefähr 14 Euro pro privat genutzten PC —, die bei jedem Kauf eines Geräts erhoben wird. Alle Abgaben werden dann zentral von der ZPÜ eingesammelt und über Verwertungsgesellschaften an die Rechteinhaber der privat kopierten Inhalte ausgeschüttet. Weil dieser Tarif pauschal alle Nutzungen abdeckt und nach dem Gesetz in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zum Preis des Speichermediums stehen muss, ist dieser faktisch gedeckelt. Die Gerätehersteller müssen also nicht mehr zahlen, wenn weitere Rechteinhaber wie die Gamesbranche hinzukommen. Wenn also Games-unternehmen künftig die Privatkopievergütung geltend machen, müssen weder Verbraucherinnen und Verbraucher noch Gerätehersteller mehr bezahlen.

Keine Mehrbelastung für Verbraucher und Hersteller

Um wie viel Geld geht es und wie wird das Geld bei der ZPÜ verteilt?

Die Einnahmen der ZPÜ schwanken wegen der vielen Verhandlungen für jedes Gerät von Jahr zu Jahr. Im Mittel der vergangenen zehn Jahre wurden allein für privat genutzte PCs jährlich ungefähr 75 Millionen Euro an die Rechteinhaber ausgeschüttet, für Festplatten weitere 14 Millionen Euro. Diese Gelder werden anteilig je nach belegtem Speicherplatz auf dem jeweiligen Gerät an die teilnehmenden Medienbranchen verteilt. Anhand von Studien ermittelt die ZPÜ, wie viel Speicherplatz auf einer PC-Festplatte mit Games-Content belegt wird und berechnet auf dieser Grundlage den Anteil, der der Games-branche zusteht. Hinzu kommen weitere Faktoren, etwa wie hoch der potentielle Schaden durch die Privatkopie ist und wie viele Rechteinhaber repräsentiert werden. Weil die Gamesbranche die Privatkopievergütung bisher nicht geltend macht, werden die Einnahmen der ZPÜ unter allen anderen Verwertungsgesellschaften verteilt. Wenn die Games-unternehmen die ihnen gesetzlich zustehenden Ansprüche nun geltend machen, bekommen die anderen Verwertungsgesellschaften also weniger.

Die Gamesbranche hat durch technologische Ansätze wie beispielsweise eine Onlinepflicht für Games die Möglichkeit der Nutzung von Privatkopien ohnehin massiv eingeschränkt. Ist es vor diesem Hintergrund überhaupt gerechtfertigt, dass Gameshersteller von diesem System profitieren?

Ganz wichtig: Die Privatkopieerlaubnis erfasst nicht die Vervielfältigung des gesamten Spiels. Es geht stattdessen vor allem um das Abfilmen und Abfotografieren der Benutzeroberfläche durch Let’s Plays, Walk-throughs, Highlights, Role Plays, Shadow Play, Mitschnitte für den Support, Screenshots und auch um Aufnahmen von E-Sport-Übertragungen auf Plattformen und im Fern-sehen. Dazu zählen auch die entsprechenden vorgelagerten Vervielfältigungen und Bearbeitungen für die Erstellung dieses Materials. Der Upload bei Twitch oder YouTube fällt zwar nicht unter die gesetzliche Privat-kopieausnahme, wird aber in der Regel durch die Guidelines der Spieleanbieter erlaubt. Die Gamesbranche unterstützt die Kreativität der Fans und daran soll sich auch nichts ändern. Was bisher erlaubt ist, bleibt auch weiterhin erlaubt. Es gibt also viele Nutzungen, die vom Gesetz umfasst sind und für die es gerechtfertigt ist, das ohnehin bereits eingesammelte Geld auch zu beanspruchen.

"Die Gamesbranche unterstützt die Kreativität der Fans und daran soll sich auch nichts ändern. Was bisher erlaubt ist, bleibt auch weiterhin erlaubt." Christian-Henner Hentsch

Und da sich solche Maßnahmen auch bei anderen Branchen umsetzen lassen, ist das System der Privat-kopievergütung überhaupt noch gerechtfertigt oder hat es sich angesichts des technischen Fortschritts bereits überlebt?

Der technische Fortschritt hat in manchen Branchen wie bei Filmen, die heutzutage in der Regel gestreamt und nicht mehr auf Videorecordern kopiert werden, die Privatkopie nahezu überflüssig gemacht. Bei Games ist es aber genau andershe-rum: Neue technische Nutzungsmöglichkeiten und Plattformen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass gerade im Gamesbereich noch viel mehr Privatkopien angefertigt werden. Das Kopieren, Editieren und Weiterverbreiten von Inhalten aus Games aber auch anderen Medien hat mit der zunehmenden Vernetzung weiter zugenommen. Das wird nicht zuletzt bei jedem Blick auf die verschiedenen Social-Media-Plattformen deutlich: All die Screenshots, Live-Streams und auch Memes basieren auf den urheberrechtlich geschützten Inhalten der Kultur- und Kreativbranchen.

Mit PCs und Smartphones gibt es pauschale Abgabevergütungen auf zwei der wichtigsten Gerätetypen. Müssten in der Konsequenz nicht auch Konsolen und Handhelds entsprechend aufgenommen werden? Oder sind diese bereits über die verbauten Speicher sogar schon Teil des Systems?

Spielekonsolen sind kein Bestandteil der ZPÜ-Abgabenordnung. Sie unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von PCs und Smartphones, etwa bei den Kopierschutzmaßnahmen. Nach dem Urheberrechtsgesetz fallen sie deshalb raus, sodass dafür auch keine Vergütung erhoben wird.

Wann geht es los und wer kann mitmachen?

Die VHG hat in ihrer ersten Gesellschafterversammlung unter Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA), das die Verwertungsgesellschaften kontrolliert, einen Wahrnehmungsvertrag beschlossen. Dieser steht ab Ende Juni 2023 allen interessierten Gamesunternehmen zur Verfügung. Sobald sie diesen unterschreiben, werden sie „Berechtigte“ der Verwertungsgesellschaft. Kosten entstehen dabei keine. Es müssen lediglich Informationen zu den eingeräumten Spielen zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Standardvertrag räumen sie der VHG lediglich ihre gesetzlichen Vergütungsansprüche ein. Weil es sich um gesetzliche Vergütungsansprüche handelt, wird damit auch die Lizenzierung des Games nicht eingeschränkt. Grundsätzlich kann jedes Unternehmen, das Games herstellt oder herstellen lässt, Berechtigter sein und auch später jederzeit noch bei der Verwertungsgesellschaft mitmachen. Eine Mitgliedschaft im game oder auch ein Sitz in Deutschland sind nicht erforderlich. Interessens-anfragen können über die Website www.v-hg.org gestellt werden — ein unkomplizierter Vertragsschluss über eine Eingabemaske auf der Website soll in den nächsten Wochen folgen.

Erste Ausschüttung bereits 2024 oder 2025

Was sind die nächsten Schritte?Sobald die VHG die ersten Wahrnehmungsverträge vorweisen kann, muss beim DPMA ein Antrag auf Zulassung als Verwertungsgesellschaft gestellt werden. Dort werden die Satzung, der Wahrnehmungsvertrag, die Eignung der Geschäftsführung und die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Gesellschaft geprüft. Deswegen wurde die Gründung der VHG sorgfältig vorbereitet. Der Antrag auf Erlaubnis soll noch vor der Sommerpause gestellt werden. Sobald diese vorliegt, kann die VHG in Verhandlungen mit der ZPÜ einsteigen. Die Verhandlungen können mehrere Monate dauern, allerdings geht es dabei nicht um die Frage, ob es eine Vergütung gibt, sondern lediglich wie hoch diese ausfallen wird. Jedes Gamesunternehmen, das seine Vergütungsansprüche einräumt, bekommt also nächstes oder übernächstes Jahr eine Ausschüttung.